タープは、キャンプ中の日差しや雨を防ぐことができる優秀なアイテムです。タープにはさまざまな種類がありますが、今回は初心者でも一人でできるオープンタープの張り方を徹底仮説します!必要な道具やタープの種類についても解説しますので、ぜひ参考にしてください!

セットに付属していないケースもあるので要注意!タープを張るときに必要な道具

ポールやペグなど必要な道具を揃えよう

タープを張るときには、次の道具が必要となります。タープとセットになっていないケースもあるので、事前にしっかりチェックしておきましょう。

- タープ本体

- メインポール

- サイドポール(レイアウトによっては不要)

- ロープ

- ペグとハンマー

メインポール

レイアウトにもよりますが、基本的には2本のメインポールを用意しましょう。

最長の長さが180~250cmぐらいで、直径28~32cmのポールが主流です。ポールの継ぎ本数を変えるなどで、長さを調整できるものだとレイアウトの幅も広く便利ですよ。

サイドポール

メインポールだけでもタープは張れますが、より自由にレイアウトしたい場合にはサイドポールが必要になります。

必要な本数はレイアウトにもよるものの、4本あればさまざまなレイアウトが楽しめるでしょう。長さはメインポールと同じか、少し短いものを用意してください。

メインポールと同じ種類ものを、サイドポールとして複数用意しておくのもアリです。

▼おすすめのポールや選び方についてはこちらの記事をチェック!

おすすめタープポール11選 絶対失敗しないキャンプのポール選びのポイントを伝授

ロープ

メインポール用のロープと、サイドポール用のロープをそれぞれ用意します。サイドポールを使わない場合でも、最低でもタープの隅をロープで固定する必要があるので、きちんとロープを用意しておきましょう。

ロープの太さは4mm~5mm、テント用ロープやパラコードなど芯の入った強度のあるロープを用意します。

またロープの長さは、メインポール用のロープには8~10mのロープを用意し、半分地点で結んで輪を作り、二股ロープを作っておきます。輪を作るときの結び方は「エイトノット(八の字結び)」と呼ばれ、八の字を作るように結ぶだけでOKです。

八の字を作るようにして結ぶ

サブポール用(タープのサイドを固定する用)には、長さ3m前後のロープをタープの頂点の数だけ用意します。四角形のタープであれば4本、八角形のタープであれば8本です。

事前に用意しておけば現地での設営がスムーズですが、万が一足りなくなった場合に備えて、呼びのロープをロールで持って行っておくと安心でしょう。

▼ロープの種類についてはこちらの記事をチェック!

キャンプで役立つロープの結び方7選!おすすめの紐の種類も紹介

ペグ・ハンマー

タープは風の影響を大きく受けますので、ペグにもしっかりと地面に刺さる長さと強度が求められます。

ソロ用タープなら最低18cm以上のペグを、ファミリー用タープなら28cm以上のペグを用意しましょう。鍛造ペグなど強度のあるものがおすすめです。

▼ペグの種類やおすすめのペグについてはこちらの記事で紹介しています!

【2024年版】おすすめペグ26選!初心者向けに選び方や使い方も徹底解説!

タープの張り方をマスターしよう!簡単に設営できる「基本の手順」を図で解説

タープの基本的な張り方は、次の手順となっています。手順とポイントさえ分かれば、初心者でも簡単にマスターできますよ!

- 張りたい場所にタープを広げる

- メインポールを組み立て、タープの中央に置く

- メインポールを立てるためのペグを打ち込む

- ロープでつないでポールを立てる

- 必要に応じてロープやサイドポールをレイアウトする

それでは手順ごとに、写真や図を用いて詳しい内容を解説していきます。長方形の「レクタタープ」を使った手順で紹介していますが、六角形や八角形など形状が変わる場合も、基本的な手順は変わりません。

【1】張りたい場所にタープを広げる

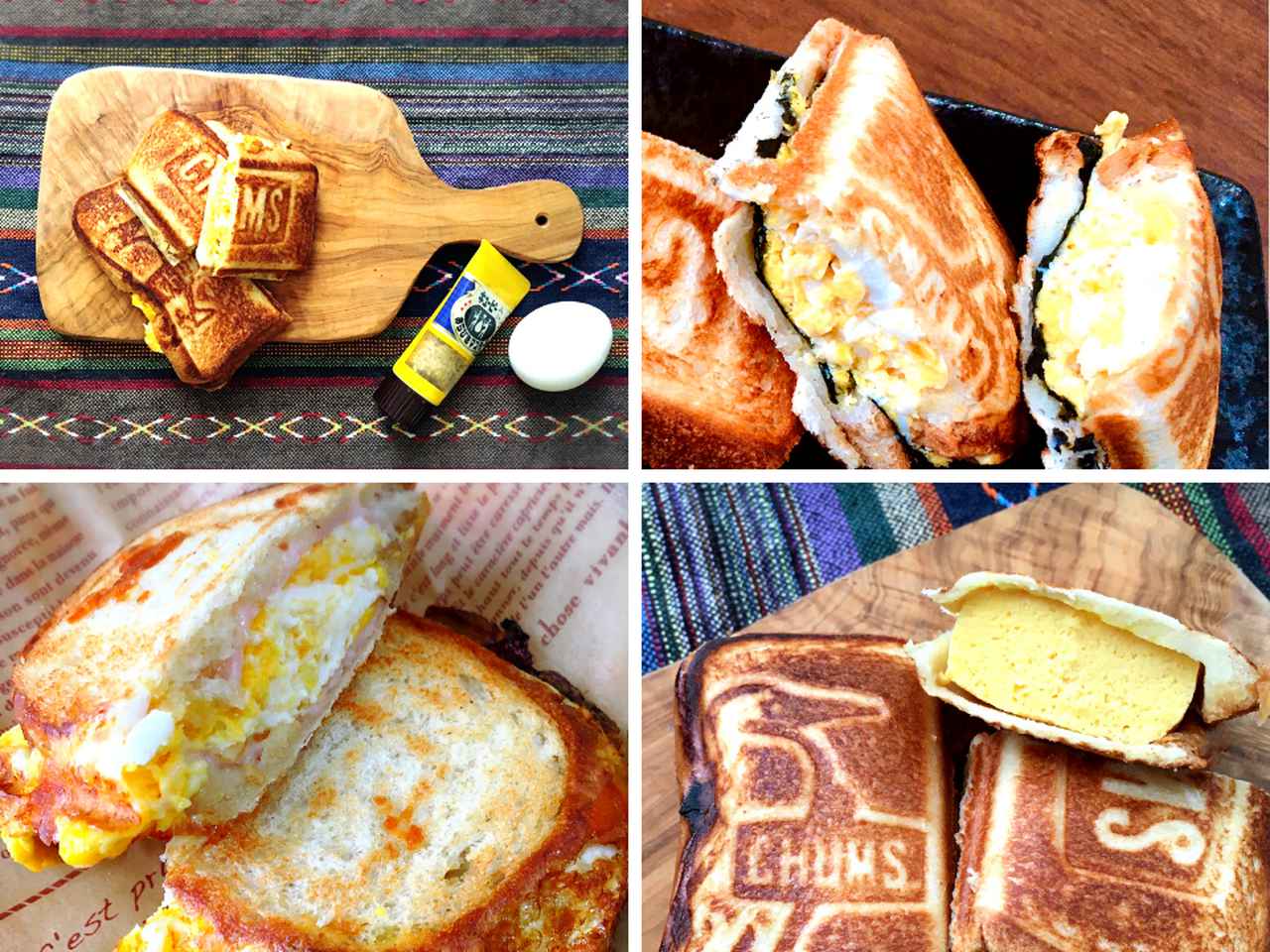

写真は四角い形状が特徴の「レクタタープ」を広げて置いた様子

タープを張りたい場所に、タープ本体を広げて置きます。風が強い時は飛ばされないよう、重石を置きましょう。

【2】メインポールを組み立て、タープの中央に置く

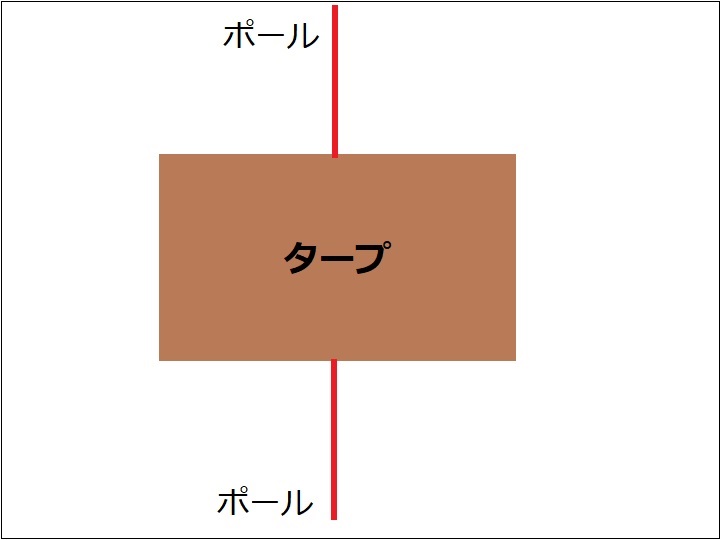

タープの中央に、2本のポールを配置する

メインポール2本を組み立て、タープの中央にあたる場所へ置きます。タープとポールの配置を真上から見ると、下図のようなイメージになります。

タープとポールの配置を上から見たときのイメージ図

初心者のうちは特に、この後に位置を微調整する必要があるかもしれないので、この時点ではタープとポールは繋げずに、仮置きするだけでOKです。

【3】メインポールを立てるためのペグを打ち込む

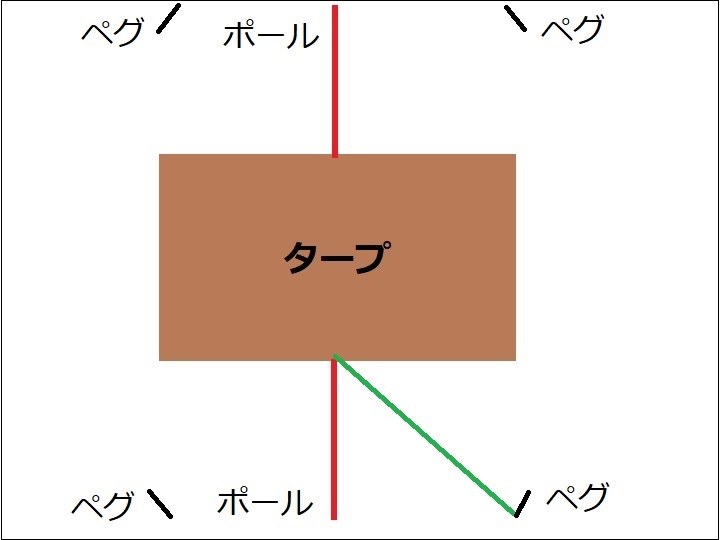

メインポールを基準におおよそ45度の位置にペグを打ち込む

続いて、メインポールを立てるためのペグを打ち込んでいきます。

場所はメインポールの末端あたりで、メインポールの先端とペグの位置を結んだときに、おおよそ45度の角度になるような位置に打ち込みましょう。

タープ・ポール・ペグの位置関係のイメージ図

メインポール1本に対して、左右1本ずつペグを打ちます。メインポールは2本あるため、合計で4個所にペグを打ち込みましょう。

ペグを打ち込む位置のイメージ図

【4】ロープでつないでポールを立てる

ロープを使って、タープを立てていきます。まずはロープをポールに引っ掛けられるように、「エイトノット」の結び方で輪っかを作っておきましょう。

エイトノットの結び方

そして、メインポールの先端をタープのループ(またはハトメ)に通してから、ロープの輪っか部分も引っ掛けます。

写真ではタープのループにペグの先端を差し込んでからロープを引っ掛けている

続いて、先に打ち込んでおいたペグにもロープを引っ掛けます。ポールの先端に引っ掛けたのとは反対側の端をペグに引っ掛けますが、この時点ではロープは張らず、たるんだままで大丈夫です。

ペグにロープを引っ掛けた様子

4個所すべてのペグにロープを引っ掛けたら、まず片側のポールを立てて、ロープの長さを短く調整していきながら、手を離してもポールが倒れない強さまでロープを張ります。ポールを少し斜めにしておくとロープを調整する際もポールが倒れづらく、安定しますよ。

1本のポールが立てられたら、反対側のポールも同じように立てます。

2本のメインポールを立てた様子

メインポールがしっかりと立ち、タープ本体がピシッとした状態になれば、もうタープは張り終わったも同然です。

写真ではポールを真っ直ぐ立てていますが、タープによってはポールを斜めに立てるものもあるので、製品の取り扱い説明書などで完成イメージを確認しておくといいでしょう。

【5】必要に応じてロープやサイドポールをレイアウトする

最後に、必要に応じてロープやサイドポールをレイアウトしていきます。

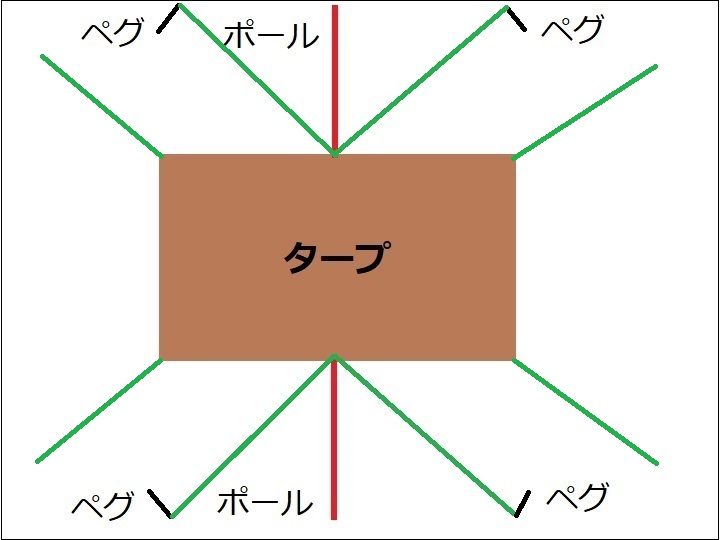

手軽なのは、ロープだけを使って作るレイアウトです。タープの四隅にロープを結び、反対側のロープの端をペグダウンすれば完成です。

ロープを使った場合のレイアウトイメージ

サイドポールを使わないので設営の手順がシンプルですし、荷物も減らせます。天井は低めになりますが、風や雨水にもある程度耐えられるので、さまざまなシーンで活躍するレイアウトですよ。

長方形のレクタタープなので「四隅」としていますが、六角形の場合は六箇所、八角形の場合は八箇所のタープの頂点すべてをロープで結び、ペグダウンすればOKです。

もしタープの高さを出したい場合は、タープの四隅にロープだけではなく、サイドポールも配置しましょう。

タープの四隅にサイドポールを配置したレイアウト

サイドポールはメインポールよりも短いものを使うとバランスが良くなります。このレイアウトは天井が高く居住性が高いですが、風に弱かったり雨水が溜まりやすかったりするデメリットがあるため、天候の良い日に日よけとしてタープを使う際におすすめです。

テントサイトの距離が近く、目隠しとしてタープを利用するようなシーンでは、片側の隅にはサイドポールを入れ、反対側の隅はポールを入れずにロープだけでペグダウンするレイアウトもアリ。

片側を下げてプライベートな空間を確保するレイアウト

スペースに余裕があるときは、角度を調整して写真のレイアウトよりも広さを出すこともできます。

また、四隅はロープでペグダウンしつつ、中央に短めのサイドポール2本を入れた形は、適度に視線を遮りながら広さや高さも確保できるレイアウトです。

サイドポール2本を使ったレイアウト

ある程度広いスペースがないと難しいレイアウトではあるものの、雨水も流れやすいので、悪天候のときにも活躍してくれます。このように、シーンや好みに合わせて適宜ロープやサイドポールを使い、タープをレイアウトしていきましょう!

▼こちらの記事ではタープをテントのようにできる「ステルス張り」の張り方を解説しています!

【図解アリ】ddタープで『ステルス張り』の張り方を解説!クローズ方法もご紹介

▼タープのレイアウトについてはこちらの記事もチェック!

【DDタープの簡単な張り方解説】 ダイヤモンド張りなど初心者でも簡単にできるやり方を写真付きで紹介

雨天や強風のときはどうすればいい?一人でもできるタープの張り方のコツを解説!

タープは一人でも張れる!

基本の手順がわかっていても、雨天や強風の際など天候によってはなかなかうまく張れないこともあります。また「一人で張るのが難しい」と感じている初心者の方も多いはず。

そこで、ここからは雨天や強風のときのポイントを含め、一人でも簡単にタープを貼れるようになるコツを伝授します!

一人設営のときは手順を守ろう

一人でタープを設営する際は「ポールを立てる前にペグを打っておく」「タープ・ポール・ペグの配置に気をつける」というのがポイントになります。

ペグを打つ前にポールを立ててしまうと、ポールを押さえながらペグを打たなければならず、一人では至難の業です。また、タープ・ポール・ペグの位置関係がうまくできていれば、余分な力も必要なく、スムーズに設営ができますよ。

先に紹介した「基本の手順」では、ポールを立てる前にペグを打ち、タープ・ポール・ペグの配置も意識した手順になっていますので、手順のとおり設営すればOKです!

また、もやい結びや自在結びなどのロープワークを覚えることで、よりスムーズかつ強固にタープを張れるようになります。特に自在結びは、結び目をほどかずにロープの張りを調整できるので、タープを設営する際に非常に便利です。

▼ロープの結び方についてはこちらの記事をチェック!

キャンプで役立つロープの結び方7選!おすすめの紐の種類も紹介

自在結びの結び方は?初心者でも簡単な基本のロープワークを解説

雨天時は屋根の角度を考えよう

タープに雨水が溜まる様子

雨がタープの屋根に溜まってしまうと、タープがどんどん重くなり、倒壊する恐れがあります。怪我や事故につながることもあるので、雨天時は雨水が流れるような角度でタープを設営するのがポイントです。

タープの屋根が斜めになるようポールの長さを調整したり、屋根の一部が極端に低くなるようロープで下に引っ張ったりしましょう。サイドポールはあえて数本抜いてしまうのも良いですね。

もしメインポール間で雨水が溜まってしまう時は、タープの張りが不足していますのでピンと張ってください。

雨が溜まらず、勝手に流れてくれるのが理想です。誰かが見ていられるときなら多少溜まっても対処できますが、テントサイトから離れる際や就寝時などは「知らないうちに雨水が溜まって、タープが崩壊していた」というとこになりかねないので特に気をつけましょう。

▼雨キャンプをより快適に楽しむポイントについてはこちらの記事もチェック!

【雨キャンプ】雨予報の時の持ち物・服装をご紹介! タープや便利なレイングッズも!

【ライター・編集部アンケート】雨キャンプって楽しいの!? 梅雨だからこそ楽しめるキャンプの魅力

強風時はポールを低くしよう

低めのポールでタープを設営した様子

風が強い時は、メインポールを含む全体の高さを低くすることで、設営がしやすくなり、設営後の耐風性も増します。

強風時は長いポールを使って、タープで壁を作るような形に設営したくなってしまうものですが、長いポールやタープが風に煽られて、設営の難易度が上がりがち。また、設営後もタープの面がまともに横風を受けて、倒れやすくなってしまいます。

低めのポールでなるべく隙間を減らしつつも、きちんと風が抜けるような形にレイアウトしましょう。また、メインポールのロープがゆるいと倒れてしまうので、いつも以上にしっかりとロープを張ることを心がけてください。

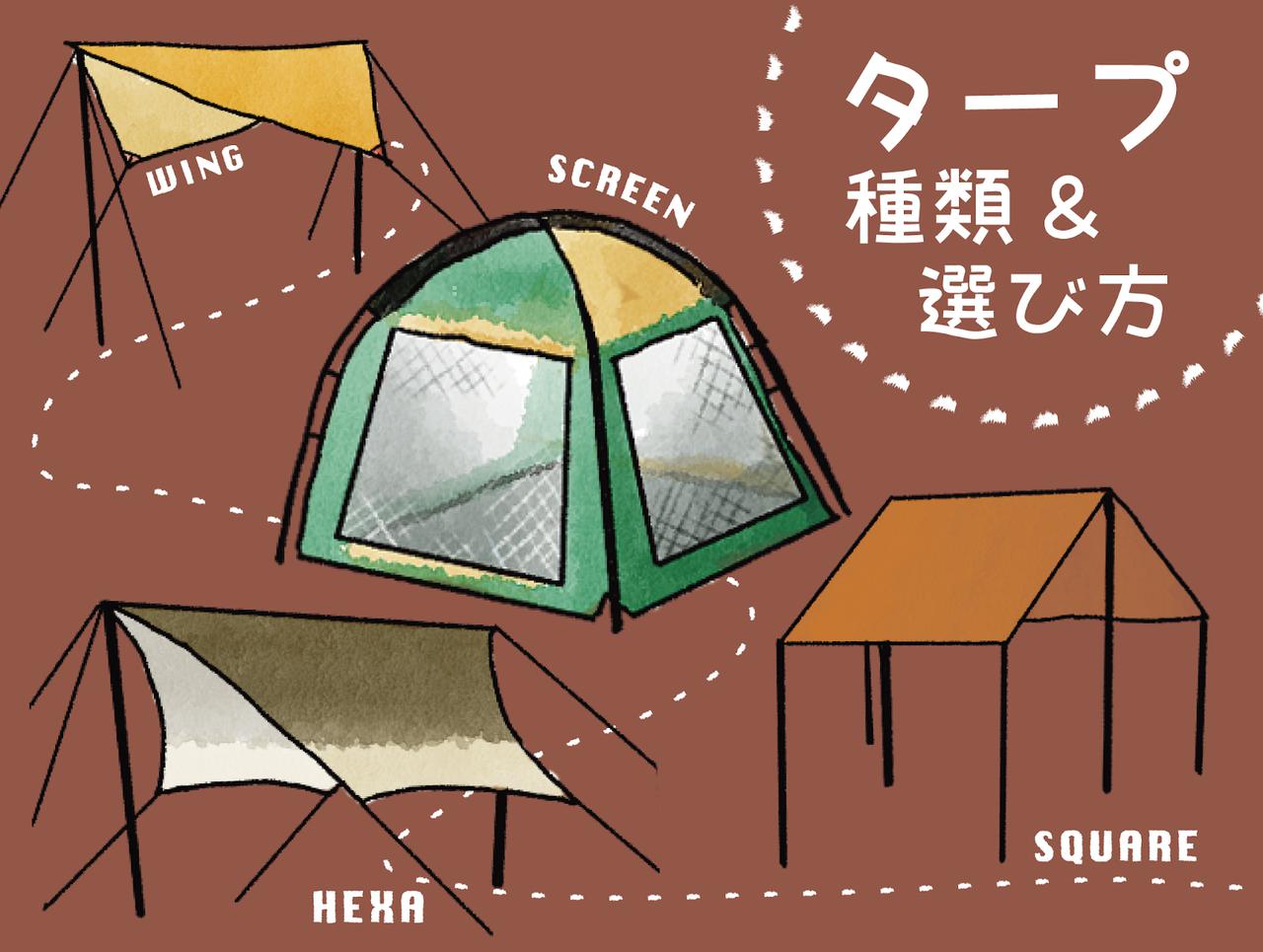

タープの種類は「オープンタープ」「シェルター」「シェード」の3タイプ!

タープには幅広い種類がある

ここまでタープの張り方について解説してきましたが、実はタープにはオープンタープ・シェルター・シェードの3タイプがあります。

- オープンタープ

一般的に想像される一枚布の「タープ」はこのタイプ。オープンタープの中でも、形状による種が分かれる - シェルター

サイド面に壁が付いている構造で、フレームを広げるだけで自立する製品も多い - シェード

テントに近い構造になっており、広げるだけで設営が完了するポップアップ式の製品も多い

シェルターやシェードにはオープンタープよりも設営が簡単というメリットがありますが、レイアウトの自由度は圧倒的にオープンタープのほうが優れています。

タープを使ったレイアウトを楽しみたいのであれば、ぜひオープンタープを使ってみましょう。また、オープンタープは形状による種類の違いもあり、長方形の「レクタタープ」や六角形の「ヘキサタープ」、その他にも三角形・八角形・変形ヘキサ型などさまざまな形状があります。

六角形の「ヘキサタープ」

設営の難易度的に、始めはレクタタープか、ヘキサタープを選ぶのがおすすめです。タープ下の有効面積が広いのは角まで使えるレクタタープですが、張り姿が美しいのはヘキサタープなので、お好みで選んでくださいね。

▼タープの種類や選び方についてはこちらの記事でも解説しています!

タープの種類と形状を解説! ユニフレーム「REVOタープ」をレビュー 初心者向けにタープ選びの方法も紹介!

▼おすすめのタープについてはこちらの記事をチェック!

【まとめ】愛用者おすすめ!キャンプ用タープ8選 人気ブランドから玄人ウケのものまで

【ロゴスのおすすめタープ12選!】ソーラーブロック機能やカーサイドタープが人気

スノーピークのおすすめタープ10選!初心者向けに種類や選び方も解説

焚き火に強いおすすめタープ8選!DOD・テンマクデザインなど ポリコットン製が◎

▼シェルターやシェードを探している方はこちらの記事をチェック!

夏キャンプが快適になる遮光性の高いタープ・シェード・テント13選! 遮光素材・コットン・TC素材がおすすめ

【最新】ポップアップテントのおすすめ15選!選び方や注意点も解説

これがあればもっと上手にタープが張れる!おすすめの便利アイテムをご紹介

最後に「なくてもタープは張れるけど、あるともっと上手にタープが張れるアイテム」をご紹介していきます。

どれも手頃な金額で購入できるうえに、あるととても便利なアイテムなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

ロープの抜けどめ

ロープが抜けづらくなるので安心

「ポールの抜けどめ」は、ポール先端に付けることで、風や振動でロープが外れるのを防いでくれるアイテムです。

さすがに荒れ狂う強風のときには気休め程度の道具になってしまいますが、1個あたり数百円で手に入るうえに、ロープが抜けづらいことで安心感にもつながるのでおすすめです。

●材質 : 合成ゴム

●入り数 : 4個

[商品詳細]

タープのロープ抜け防止用。

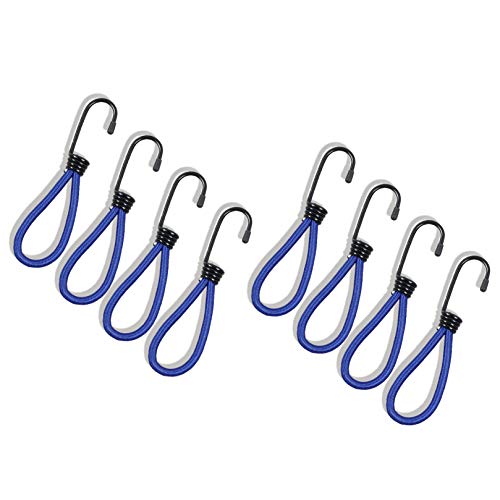

張綱ストレッチコード

中央に写る青いコードが「張網ストレッチコード」

「張綱ストレッチコード」は伸縮性のあるストレッチコードで、伸縮して多少の風をいなしてくれるアイテムです。

フック部分の強度は高くないので突風に煽られると外れますが、短いロープの代わりに使うことでロープの長さ調整がしやすくなります。ロープをピンと張った状態にでき、タープの強度がアップするでしょう。

セット本数:8本

材質:コード/天然ゴム(ポリエチレン被覆)、フック/鉄(PVCコーティング)

張綱のショック吸収に有効です。

原産国:中国

風への対策というよりは、これ自体を短いロープの代わりに使うとなかなか便利です。

プッシュピン式ポール

ピンを抜き差しするだけで長さを変えられるプッシュピン式のポールは、さまざまなタープレイアウトを楽しめる優れものです。

日差しの傾きや風向きに応じて長さを変えたり、雨を流しやすくするために角度を調整したりも容易にできるので、どんなシーンでも活躍してくれます。

特におすすめなのは、34段階に長さを変えられるLOGOS(ロゴス)の『プッシュアップポール』です。基本的にはサイド用のポールですが、小さくて軽いタープであればメインのポールにも使えるでしょう。

コツを掴めば一人でも簡単!タープの張り方を覚えてキャンプをもっと快適に

タープを変形張りした様子

タープの張り方に難しいイメージを持っている方も多いはずですが、手順とポイントさえ分かれば、一人でも簡単に設営できるようになります。

日よけや雨除け、目隠しなどさまざまな使い方ができるうえに、一枚のタープで幅広いレイアウトを実現できるため、キャンプの楽しみも広がります。また「レクタタープ」や「ヘキサタープ」などタープの種類自体も豊富なので、ハマると一気に沼に足を踏み入れること間違いなしです。

手頃な価格で手に入るタープも多いので、まずは安価なものから試してみるのがおすすめです。ぜひ今回ご紹介した手順やポイントを参考にして、タープを活用し、より快適で楽しいキャンプを満喫してくださいね。

-1-300x203.jpeg)