キャンプや登山などのアウトドアシーンで厄介なのが、虫刺されです。中でも「ブヨ(ブユ)」に刺されると、蚊とは比べものにならないほど、強烈なかゆみと腫れを引き起こすので注意が必要です。今回は、ブヨから身を守るための対策方法に加え、もし刺されてしまった際の対処法についても詳しく解説します。

この記事でわかること

- ブヨの生息地や活動期など、その生態がわかる

- ブヨに刺された際の症状がわかる

- ブヨに刺された際の応急処置の方法がわかる

- ブヨに刺されないための対策方法がわかる

※本記事はプロモーションが含まれます。

キャンプに行く際はブヨ対策が必要?

キャンプに行く際は、ブヨ対策がマストです。特に春から秋にかけては活動が活発化するので注意しましょう。

より適切な対策を講じるためには、ブヨの生態や特徴を知っておくことも大切です。

ここではブヨの生態、生息地、活動期、刺されたときの症状について解説します。

ブヨの生態

ブヨは吸血性の小さな昆虫の総称です。体長は2~5mmほどと小さく、見た目はハエに似ています。

産卵時期に栄養分を摂取するため、人間や動物の皮膚を噛み切って血を吸うのが特徴。この際に、ブヨの唾液に含まれる毒素によってアレルギー反応が起きるため、刺されると激しいかゆみや腫れが生じます。

日本国内には60種類ほどが生息しているとされますが、人間の血を吸うブヨは数種類のみ。加えて、蚊やアブと同様に吸血するのはメスのみです。

ブヨの生息地と活動期

ブヨの生息地は、高原や山間部の渓流沿いといった、自然豊かで水がきれいな場所です。したがって、キャンプや登山などのアウトドアシーンでは遭遇する確率が高く、刺されないように対策が必要です。

また、ブヨのメスは水辺で産卵するため、水辺近くでは血を吸うブヨに遭遇しやすいです。

卵は10日ほどで孵化し、幼虫は蛹になるまで水中で過ごすことからも、水辺近くではブヨが発生しやすいので注意しましょう。

また、ブヨが活発に活動する時期は、春から秋(3月~10月頃)。夏は気温が高くなる日中を避けて、朝方や夕方といった比較的涼しい時間帯に活動する傾向にあります。

ブヨに刺された際の症状や特徴

ブヨは人間や動物の皮膚をノコギリ状の口器で噛み切って血を吸いますが、刺されている最中や刺された直後は痛みや痒みを感じにくいのが厄介な点です。

ブヨの毒素により強いかゆみや腫れが出てくるのは、刺されて半日~1日後くらい。刺された箇所に、小さな出血点や内出血が見られるのが特徴です。

蚊に刺された時よりも症状が重いケースが多く、アレルギー反応が強くでる場合は、しこりとして長く残ったり、水ぶくれや発熱を伴ったりするケースもあります。

アナフィラキシーショックが起きる恐れもあることから、「たかが虫刺され」と軽視しないようにしましょう。

重症化を防ぐためにも、ブヨに刺されないようにするだけでなく、もし刺されてしまった場合にはすぐに応急処置をすることが大切です。

ブヨに刺された際の対処法

ここからは、ブヨに刺されてしまった場合の応急処置について解説します。

刺されたことに気が付いたら、ブヨの毒素を取り除き、炎症の広がりを抑えるのがポイントです。

【1】患部を洗い流す

ブヨに刺されたときは、まず患部を清潔な水でよく洗い流し、傷口に細菌が入るのを防ぎます。

このとき、汚れた指で傷口をさわらないように注意しましょう。

【2】毒を絞り出す

患部を流水で洗いながら、ブヨに注入された毒を絞り出します。

この毒がかゆみや腫れの原因となるため、できるだけ早く除去することが大切です。なお、ポイズンリムーバーを使うのもおすすめです。

▼キャンプに便利な「かゆみ止めペン」もチェック!

【3】患部を温めてかゆみを抑える

毒を絞り出したあとに患部を温めることで、かゆみを軽減できる効果が期待できます。

ブヨの毒は熱に弱いとされており、43℃以上の温度で温めるのがポイントです。

ただし、すでにかゆみや腫れが出た後ではあまり効果がなく、かえって炎症がひどくなる場合もあるので避けた方が無難です。

【4】虫刺され用の薬を塗る

ブヨに刺された幹部の炎症を抑えるために、虫刺され用の薬(ステロイド系)を塗るのもひとつの方法です。

かゆみを抑えることで、患部を掻きむしるのを防げます。症状がおさまらず、かゆみや腫れが続く場合は、皮膚科を受診しましょう。

ブヨに刺されないための対策方法

ブヨの被害に遭わないためには、まずは刺されないことが第一です。ここではブヨに刺されないための対策方法を紹介します。

【1】服装を工夫する

ブヨに刺されないようにするためには、肌の露出を抑えることが大切です。アウトドアシーンでは、1年を通して、長袖・長ズボンを着用するのがベスト。

すき間ができやすいズボンと靴下の間、首まわりなども忘れずに隠しましょう。生地はできるだけ厚手のタイプを選び、かつ防虫加工されているとブヨに刺されにくくなります。

もし夏場で厚着をするのが辛い場合には、冷感接触のアームカバーやレギンスなどをうまく活用してみてください。

また、ブヨは黒や紺などの濃い色に近寄って来る習性があるとされているので、白や黄色といった明るめの色が使われている衣類を着用するのがおすすめです。

【2】虫よけグッズを活用する

虫よけスプレーや線香などの虫よけグッズも積極的に活用しましょう。

ブヨには、「ディート」と呼ばれる虫よけ成分が効果的とされています。したがって、ディートが高濃度に配合されている虫よけスプレーを選ぶのがおすすめです。

小さいお子様やペットがいるなどで化学薬品の使用が不安な場合は、ハッカ油スプレーを使うのもひとつの手。

また、小さなブヨは風に弱いため、扇風機やポータブルファンを利用して寄せ付けないようにするのも効果的です。

▼ハッカ油を使った虫除けについてはこちらの記事をチェック!

【3】ブヨの活動時間帯を避ける

アウトドアでアクティビティをする際には、ブヨが活発に活動する朝・夕の時間帯を避けるのがおすすめです。

ブヨの活動時間帯と重なる場合は、先に述べたように、服装を工夫したり、虫よけグッズを使ったりしましょう。

また、ブヨが吸血するのは水辺付近がほとんどで、水辺から100m離れると被害が格段に減るというデータもあります。

ブヨの活動が活発な時期は、不用意に水辺に近寄らないようにするのも有効な対策です。

【4】ブヨの発生状況をチェック

キャンプ場によっては、公式サイトでブヨの発生状況を知らせているところもあるので、現地でのブヨの発生状況を事前にチェックするのもおすすめです。

なお、発生状況とあわせて、対策についても紹介しているキャンプ場もあります。出発前に公式サイトにアクセスして情報を得ておくと対策しやすいです。

備えあれば怖くない!適切なブヨ対策をしてアウトドアを楽しもう

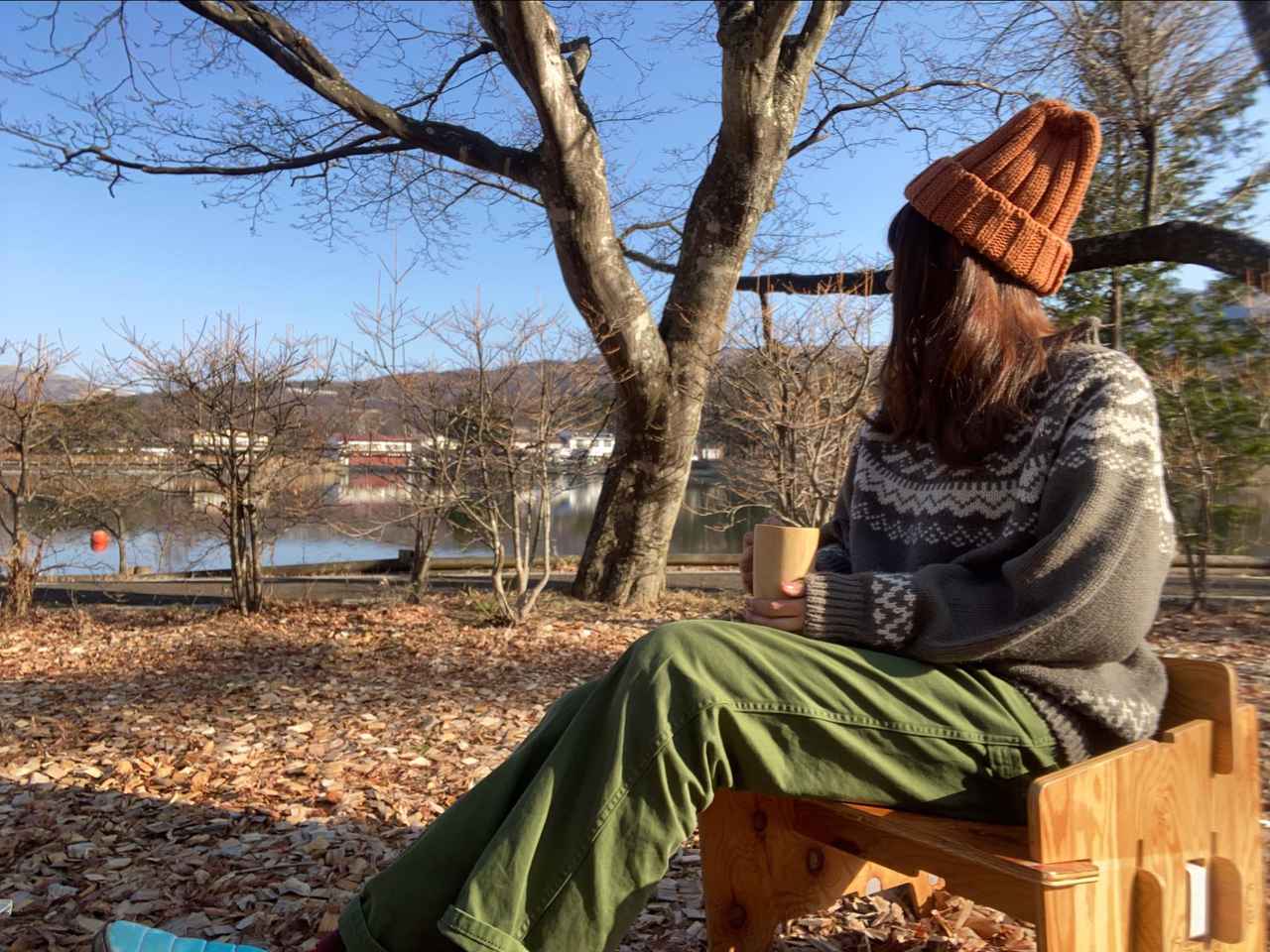

キャンプや登山などのアウトドアシーンでは豊かな自然を満喫できる一方、刺されると厄介な虫がいるのが悩みの種。

中でもブヨに刺されると、強いかゆみと腫れが出るので、まずは刺されない工夫をしましょう。また、もし刺されてしまっても、適切に対処することで症状の悪化が抑えられます。

必要以上に恐れず、ぜひ本記事で紹介した内容をブヨ対策に役立ててくださいね。