近年ブームになっている「キャンプ」。その人気の高さから冬の寒い時期でもキャンパーが増えてきました。そんな冬キャンプに潜む、命にかかわる危険が「一酸化炭素中毒」です。そこで、暖を取るためにテント内でストーブ等を使用している(or しようとしている)方には必読の一酸化炭素中毒対策をまとめました。楽しいキャンプが一変、大惨事ならないように予防策をチェックしてから出かけましょう。

【一酸化炭素中毒】とは? 低濃度でも有害 キャンプ中の発生条件・濃度・性質・現れる症状などを解説!

一酸化炭素の性質とは? 二酸化炭素よりも低濃度でも危険!

一酸化炭素(化学式ではCO)という化合物に馴染みが無い方も多いでしょう。よく似た有名な化合物に二酸化炭素(化学式ではCO2)がありますが、危険度においては全く異なります。

確かに二酸化炭素も非常に高濃度になれば有害ですが、一酸化炭素はそれよりもずっと低い濃度でも人体に危険な物質です。一酸化炭素は空気と同じく無色透明、無臭であるため、充満していることに気づけないのが恐ろしい点です。

一酸化炭素の発生する条件は? 不完全燃焼が原因!

ではなぜ一酸化炭素が発生するのでしょうか。身近な発生源は石油ストーブや炭や薪を燃やしている時です。通常の酸素が十分に供給されている燃焼では二酸化炭素が発生しますが、換気不足や機器の故障などで燃焼部に酸素が十分に届かない時、「不完全燃焼」が生じます。その際に発生するのが一酸化炭素なのです。

つまり、「燃焼が起きている場所にはいつ一酸化炭素が発生するかわからない!」という事をまず覚えておきましょう。

一酸化炭素の危険な濃度と現れる症状は? 低濃度でも危険!

一酸化炭素は、約200ppm(0.02%)という低濃度でも頭痛などの症状が出始めます。その後、800ppm(0.08%)を超えるとめまいや吐き気、そのまま2時間いると失神します。

さらに、3200ppm(0.32%)以上では30分で死に至ります。さらに、幼児はこれより低い濃度でも危険ですので、十分な注意が必要です。(数値参照先:日本ガス石油機器工業会)

【おすすめ一酸化炭素チェッカー3選】DODなど、冬キャンプにぴったりな一酸化炭素警報器をご紹介

密室空間で火器を使わないことやこまめに換気するなど基本的なことも重要ですが無色透明・無臭の一酸化炭素をチェックするのにおすすめなのが一酸化炭素チェッカーです。ここから冬キャンプにおすすめなCO警報器(一酸化炭素チェッカー)3つをご紹介します。

【おすすめ一酸化炭素チェッカー①】Viffly 一酸化炭素検出器 コスパ抜群&アラーム音がすごい

デジタルLCDディスプレイ:一酸化炭素デジタルLCDディスプレイ:一酸化炭素アラームは、可聴信号アラームとCOレベルのデジタル表示の両方を検出します。 また、一定期間にわたってピーク値を表示することもできます

安全かつ効果的なアラーム:危険な一酸化炭素レベルが検出されると、赤いLEDが点滅し、アラーム音が鳴ります。 アラームは最大85 dBまで鳴りますが、音量は大きくなりますが、耳にはダメージを与えません…

シンプルなデザインが特徴のこちらの一酸化炭素検出器は単三乾電池3本を入れて、簡単な操作だけで使用できます。一定以上の一酸化炭素濃度を検知すると最大85dBのアラーム音で知らせてくれます。非常にコスパが抜群ですので、気軽に複数台持つことを検討できる商品です。

ちなみに筆者も愛用していますが、購入した当初、値段が値段だけに一度本当に鳴るのか確認の実験として、安全に注意しながら密閉容器中で燃焼させたところ、ちゃんと検知してアラーム音で知らせてくれました。

【製品情報】

・サイズ:長径100mm

・警報濃度範囲:30-999PPM

・検知濃度範囲:0-999PPM

・正常作動中数値:000PPM

・作動温度:0-45℃

・電源:単三乾電池*3(別売)

・誤差:±10%

【おすすめ一酸化炭素チェッカー②】Ourjob 一酸化炭素警報器 一酸化炭素濃度によって監視可能

❤【高画質OLED画面】 – 耐衝撃性に優れています(指を使って画面を押すと表示に変化はありません)、広視野角(死角なし)。 )、高い発光効率、低いエネルギー消費量を実現します。

❤【充電式リチウム電池とUSB電源】 – 密封されたリチウム電池は、完全に充電してから半年待つことができます。そして、バッテリーを充電することができます。バッテリは、短絡、オー…o

続いてはおしゃれなデザインが印象的な一酸化炭素警報器ですが、CO濃度によってデジタル表示で継続的に監視し、警告してくれるというスグレモノ。密封されたリチウム電池を使用しているため、USBで完全に充電するとなんと約6ヶ月も作動します。

カラーもシルバーグレー、ホワイト、シャンパンカラーの3色展開しており、高いデザイン性から、見た目にこだわるキャンパーにはぴったりの商品ですね。

【製品情報】

・動作電圧:USB(DC5V±10%1A)

・充電式リチウム電池(3.7V)

・バッテリー充電時間:4-6時間

・バッテリスタンバイ時間:6ヶ月

・ガスの検出:一酸化炭素

・ウォームアップ時間:1分

・アラーム音圧:≥85dB/ m

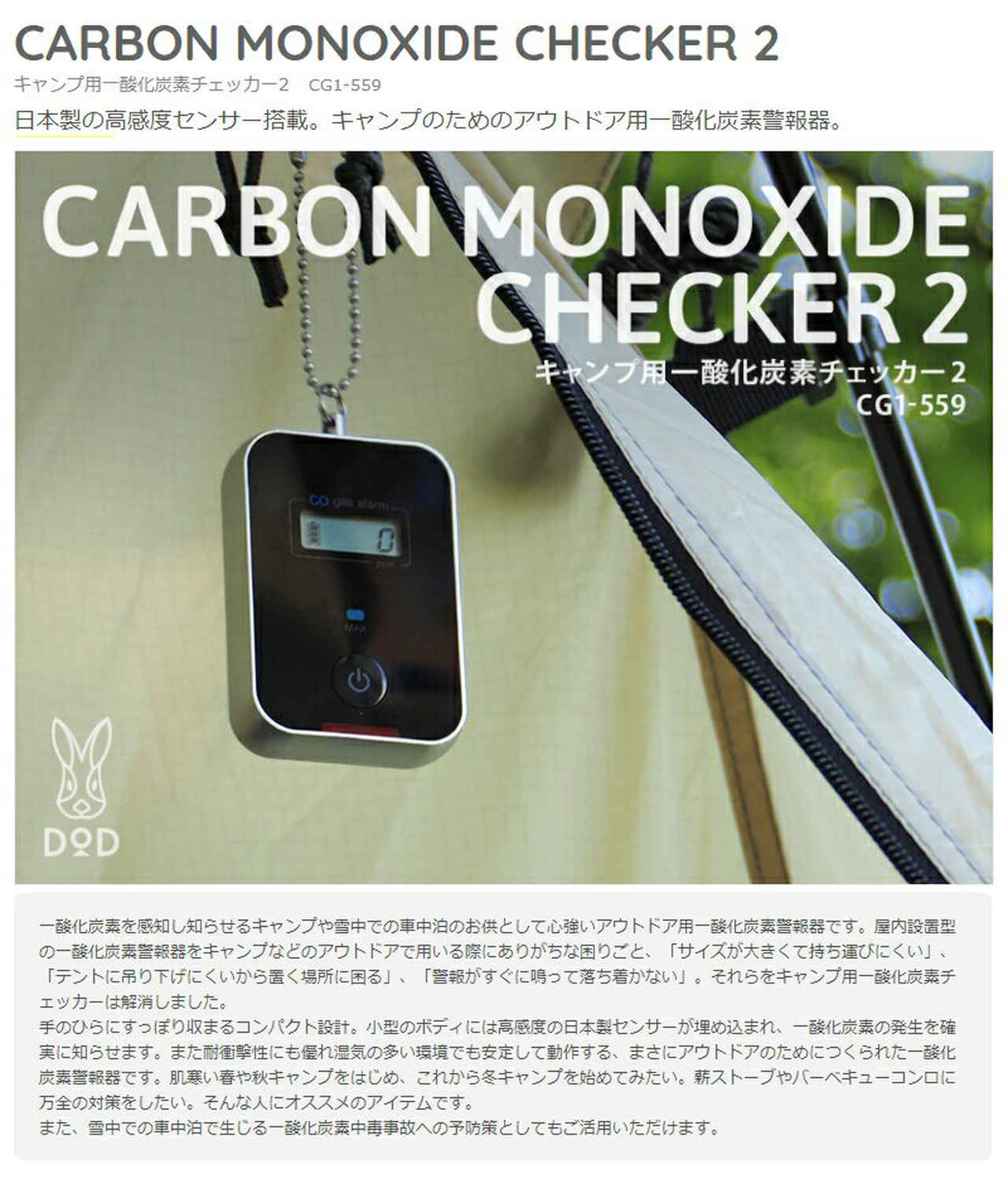

【おすすめ一酸化炭素チェッカー③】DOD 一酸化炭素チェッカー2 CG1-559 高機能性でキャンプにぴったり

DOD(ディー・オー・ディー)

最後にご紹介するのが、人気アウトドアブランドが贈るDOD(ディー・オー・ディー)の一酸化炭素チェッカーです。最大の特徴は〝アウトドアのために作られた〝という点です。

手のひらサイズの小型ボディはキーホルダー仕様になっており、テントなどに吊るしておくことができます。また、一酸化炭素検知に使われる高品質なセンサーが安心の日本製!さらに耐衝撃性に優れ、湿気の多い環境でも安定して動作するという頼もしさ!

その分、価格も1万円超えという高価な商品ですが、他の海外製の安価な商品では心配だという方にはおすすめです。キャンプや車中泊のお供として心強いですね。

【製品情報】

・カラー ブラック/シルバー

・サイズ 約W46×H72×D15mm

・重量(付属品含む) 約50g

・材質 プラスチック、アルミニウム

・電源 CR2032×2個

・測定範囲:0~999ppm

・長期安定性:5%以内/年

・再現性:±2%

・原産国:中国(センサーは日本製)