スマホやテレビゲームが主流の時代ですが、たまにはボードゲームやカードゲームでワイワイ楽しむのはいかがでしょうか。アナログゲームなら、電源のないキャンプやアウトドアでも楽しめます。そこで、コンパクトに持ち運べて、小さい子どもも楽しめるボードゲームやカードゲームの中から、厳選した5つを詳しく紹介します。

家でもキャンプでも楽しい! ボードゲーム&カードゲームは最適なコミュニケーションツール

ボードゲームやカードゲームは、家族と一緒におうち時間を満喫するのにも、うってつけのアイテムです。

加えて、サイズがコンパクトなラインアップもあるので、旅行やキャンプにも携帯しやすいのがうれしいポイント。

アナログゲームなら電源不要で、ネット環境がなくても大人数で遊べます◎

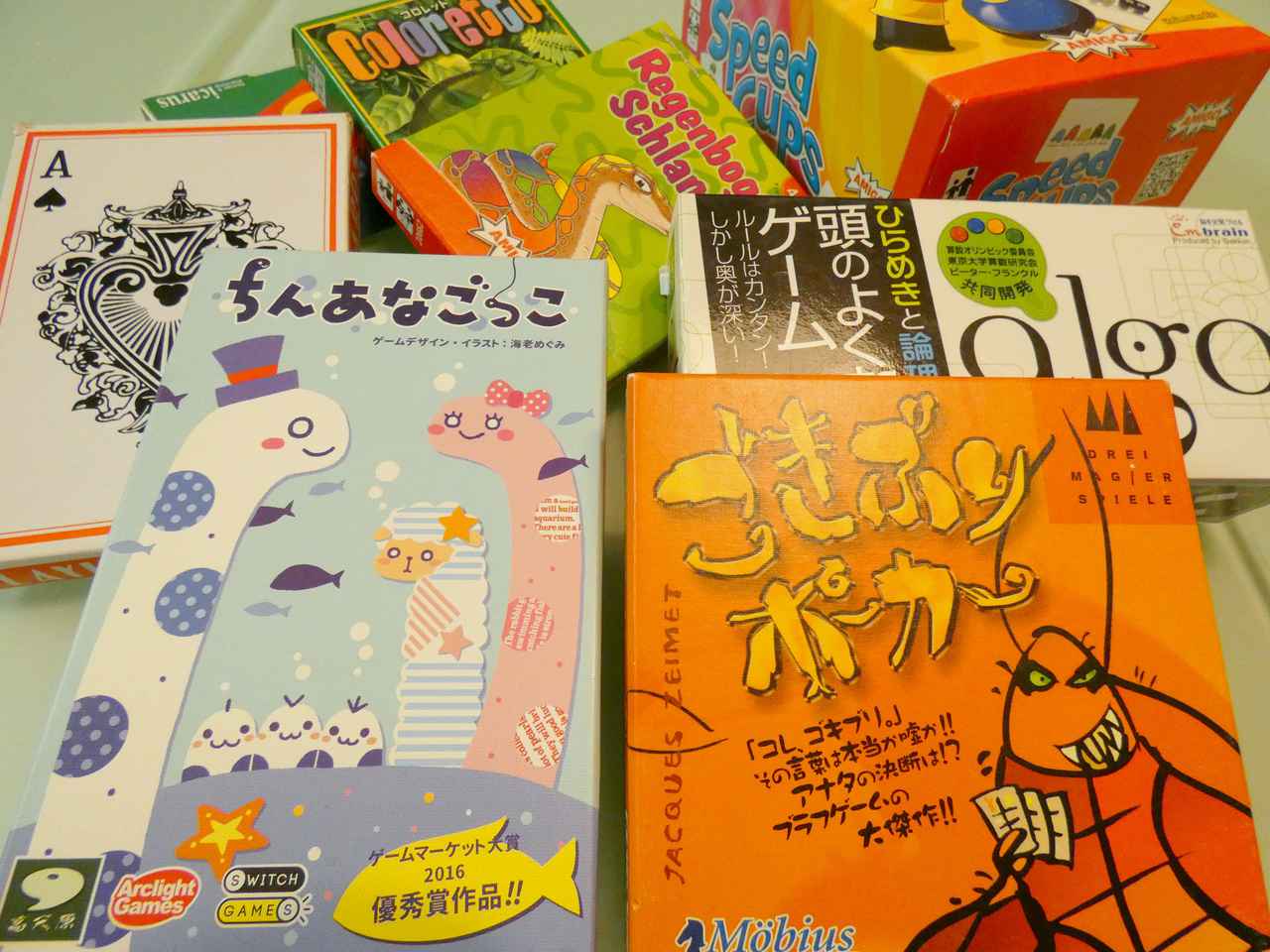

筆者撮影

ここからは、筆者イチオシのボードゲーム&カードゲームを、遊び方やルールを交えながら紹介します。

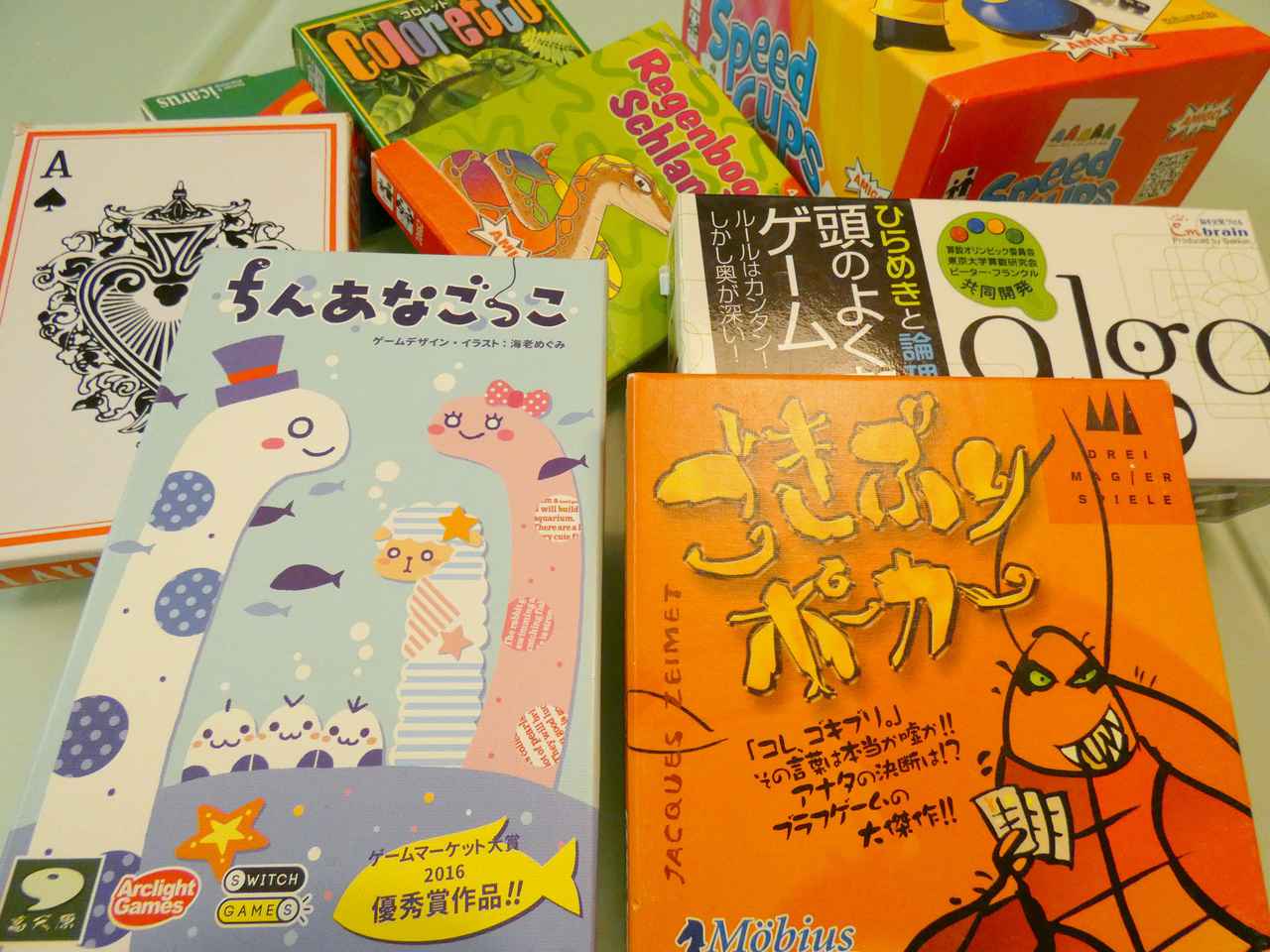

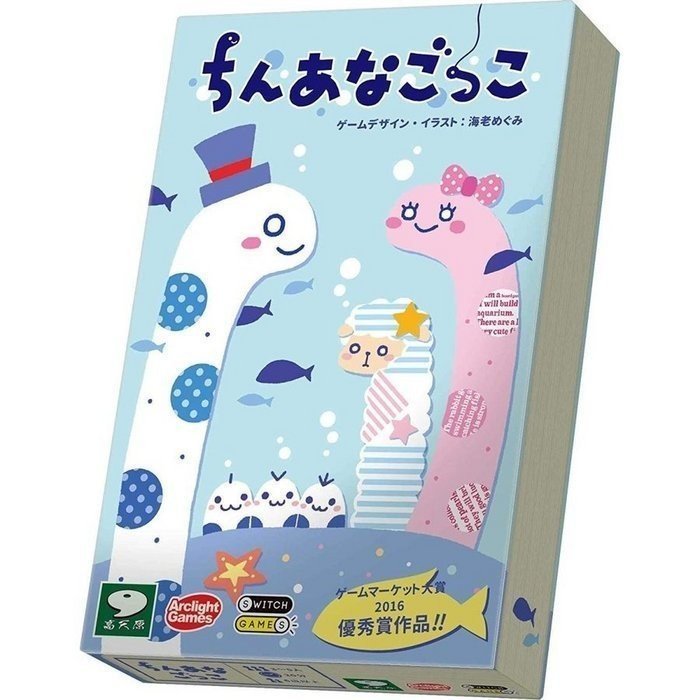

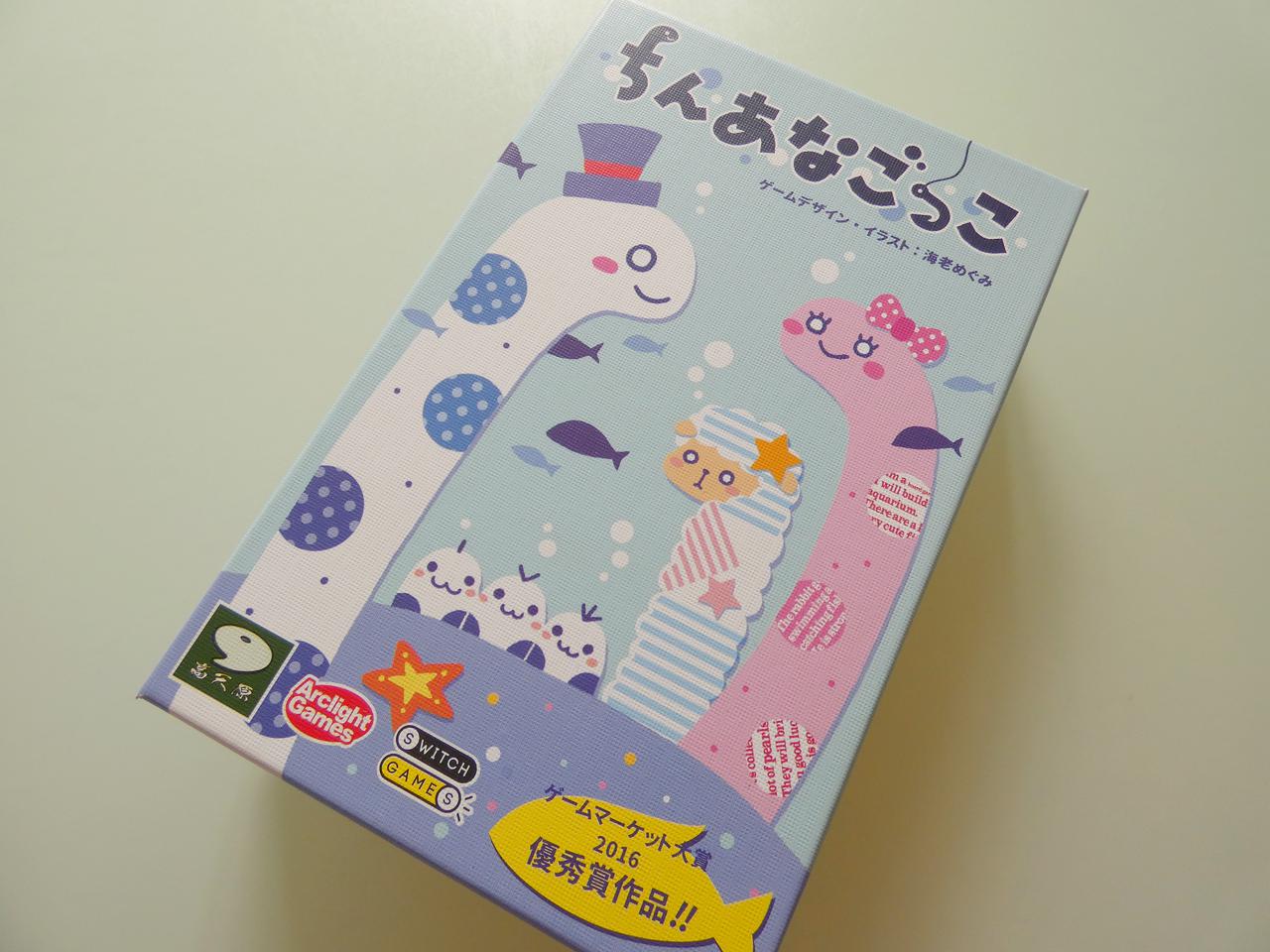

【おすすめ1】イラストがかわいいボードゲーム! 水族館の館長になって「ちんあなご」を集めよう

アークライトゲームズ ちんあなごっこ

筆者撮影

かわいいイラストとネーミングにひかれて、筆者が思わず購入したボードゲーム。

対象年齢が6歳以上だったので、わが家の末っ子も一緒にプレーできるかなと思ったのも選んだ理由。

プレーヤーは水族館の館長さんの設定で、ハンターの力を借りて、海にいるちんあなご(カードに描かれています)をつかまえます。

ゲーム終了時に、集めたカードの合計得点が高い人が勝ちです。

筆者撮影

【ちんあなごっこの遊び方&ルール】獲得したカードの合計点数が多い人が勝ち

ゲームがスタンバイできたら、館長は、ちんあなごを捕獲する前に、うさぎ・カッパ・カワウソが描かれたハンターカードの中から1枚をチョイス。

このとき、何を選んだかをほかのプレーヤーに知られないように気をつけます。

獲得できるちんあなご(カード)は、選んだハンターと同じ列にあるカードです。そのため、カードを見てハンターを決めるのがポイント!

ちんあなごに登場するハンター「うさぎ・カッパ・カワウソ」(筆者撮影)

プレーヤーのうち、1人は「海の監視員」となり、ハンターの捕獲を阻止します。

監視員は、海ボードに描かれているハンターのうち1匹を選び、赤い監視船コマを置きます。

ハンター「うさぎ」に置かれた監視船コマ(筆者撮影)

監視員がコマを置いたら、館長たちは選んだハンターカードをいっせいにオープン。

このとき、監視船コマが置かれたハンターを選んだ館長は、ちんあなごの獲得失敗。それ以外のハンターは獲得成功で、同じ列にあるちんあなごカードをもらえます。

監視員は阻止に成功すると、ちんあなごは獲得できないものの、代わりに真珠が描かれたお宝カードを獲得できて、ゲーム終了時に得点として加算できる仕組み。

なお、監視員役は、プレーヤー全員に順番に回ります。

以上がゲームの1ラウンドです。

監視船コマとお宝カード(筆者撮影)

お宝カードは裏面のまま獲得するので、ゲームが終わるまで、真珠の数はわかりません。

このようにラウンドを繰り返して、ちんあなごカードを並べた3列のうち、2列がなくなったらゲーム終了。

獲得したカードの点数の合計を計算して、一番高得点の人が勝ちです。

獲得したカードの例(筆者撮影)

サメにちんあなごを食べられないように注意! 点数がマイナスになるカードもある

ちんあなごカードの中に、「サメ」のアイコンが付いているタイプがあります。

このカードを獲得した場合、次に捕獲したちんあなごがサメに食べられてしまうので注意。

サメアイコンの付いたちんあなごカード(筆者撮影)

サメに食べられたちんあなごは、カードを裏返します。

カードを裏返すと、、、

そこにはなんと、「うんち」になったちんあなごが描かれています。

ちんあなごカードとうんちカード(筆者撮影)

わが家の子どもたちは、これに大ウケしていました。

なんともかわいらしいうんちカードは、最後の得点計算のときに、マイナス点になってしまうので、注意が必要。

サメアイコン付きのカードはなるべくとりたくないのが心理ですが、ゲームの戦略で、あえて獲得する作戦もあります。

【得点の計算方法】

- ちんあなご…1匹につき+1点

- 空き缶…0点

- うんち…1個につき-1点

- 真珠(お宝カード)…1個につき+1点

空き缶カード(筆者撮影)

ちんあなごカードの中には、空き缶カードもまぎれています。

このように「ちんあなごっこ」は遊び心いっぱいのボードゲームで、親子で楽しめるのでおすすめ。

館長のときに、いかにマイナスポイントを減らして、多くのちんあなごを獲得するか、監視員のときはいかにほかのプレーヤーにちんあなごを獲得させないかが勝負のポイント。ちょっとした心理戦もあり、年代を問わず楽しめます。

【ゲーム説明】

- 対象年齢:6歳以上

- ゲーム人数:3~5人

- 所要時間:約20分