【西岡流・火起こしの着火】ほったらかすのがポイント! 火をつけて待つだけでうちわで扇ぐ必要もなし

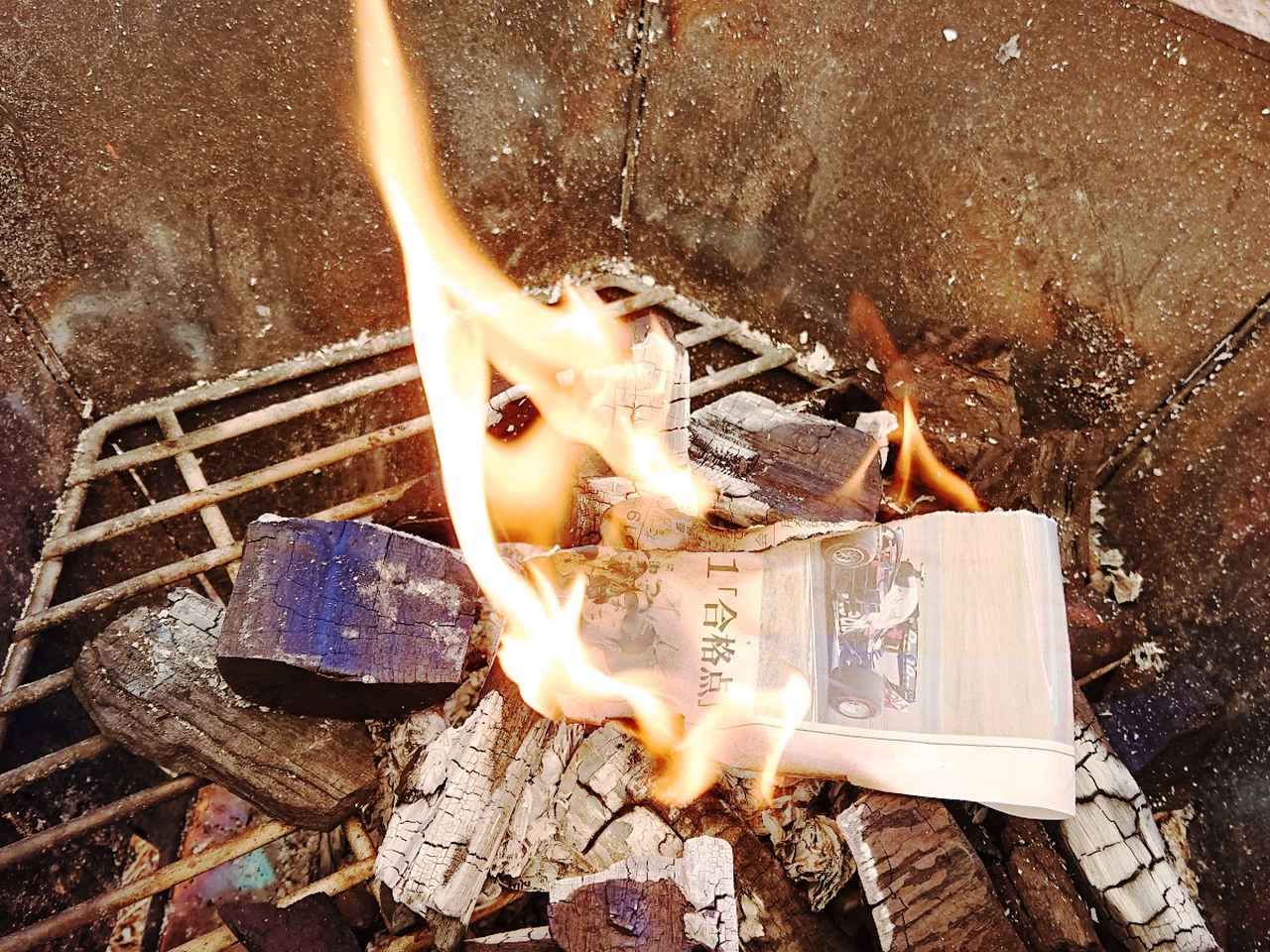

いよいよ火をつけます。

さっきの新聞紙の残りで今度は少し長め棒を作りましょう。

これが火付け棒になります。

さっきと違って軽くねじるだけでいいですよ。

火付け棒の先端に火をつけます。

火のついた火付け棒を井桁の真ん中に差し込みます。

中のほうから井桁に火がついていきます。

ほうら、徐々に火がつき始めましたね。

井桁が完全に燃え尽きるのを待ちます。時間にして5~6分ですね。

この間、風を送ったり、炭を動かしたりしてはいけません。炭が燃えるためには一定の温度が必要です。風を送ると炭の温度が下がり火がつきにくくなります。

また、動かすと燃えかけているところが火種から遠ざかり火がつきにくくなったりするのです。

ひたすらほったらかしましょう♪

井桁が完全に燃え尽きました。

中を覗いてみると真っ赤になってますね。

井桁が完全に燃え切ったところで炭の山を広げましょう。

ほら♪炭が赤々と燃えていますね。火起こし完了です。

焼き網を載せればバーベキューの始まりです。

さて、何を焼きましょう?

私は朝食のパンを焼きました。

ちょっと焼きすぎて焦げちゃいましたね。これもまたキャンプの醍醐味です。美味しい朝食の出来上がりです。

『西岡流・火起こし』を覚えてしまえば、もうバーベキューやキャンプでの火起こし、焚き火で苦労することはありません。これからは新聞紙はマストアイテムになりそうですね♪

炭の着火の確認方法を伝授! 井桁に使った残りの新聞紙を炭の上に置いて燃えるか確認しよう!

炭に火がついたかどうかってわかりにくいですよね。夜、暗ければまだしも、昼間、明るいときなんかは「ついてるのかな?」って思って炭に触ってアチチッなんて経験ありませんか?

こんな時に誰でも出来る簡単確実な確認法をご紹介します。

井桁を作った後の新聞紙の残りを使います。残っている新聞紙をスマホくらいの大きさに切りましょう。

切った新聞紙を炭の上に置くだけです。

火起こしができていれば、すぐに燃え上がります。

炭は炎が上がってなく、見た目も黒く熱そうに見えませんが、本当に火力は強いです。燃焼し始め、安定した炭をうちわで扇ぐと軽く800度くらいになります。絶対に素手で触れないようにしましょう。

『西岡流・火起こし』でキャンプやバーベキューを手軽に楽しもう! 少ない材料でストレスフリーに!

西岡流の画期的な火起こし術は、いかがでしたでしょうか?『西岡流・火起こし』をマスターすれば、もうバーベキューやキャンプの火起こしで苦労することはありません。

少しずつ暖かくなり、もうすぐバーベキューに最良の季節となりますね。

着火剤もバーナーも要らない『西岡流・火起こし』をマスターして、あなたもHappyCamperの仲間入りしましょう!