収納サイズが薄くてコンパクトだからパッキングしやすい上、組み立てが簡単で気軽に使えるUCOの焚き火台はソロキャンパーの間で大人気です。今回は、ソロキャンプ向きの焚き火台UCOの「ミニフラットパック グリル&ファイヤーピット」のレビューを紹介しながら、コンパクトな焚き火台を使ったソロキャンプでの焚き火の流れを解説します。また薪を切るアイテムなどコンパクトな焚き火台ならではの手順やおすすめアイテムもあるので、ソロキャンプの焚き火をやってみたいという方は、ぜひチェックしてくださいね。

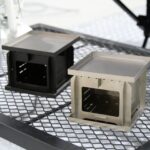

UCOの焚き火台「ミニフラットパックグリル&ファイヤーピット」 ソロキャンプ向きでおすすめ

筆者撮影

UCO(ユーコ)は、灯りをメインとした製品が売りのアウトドアブランドです。

筆者

有名どころだと、UCOのキャンドルランタンは多くのキャンパーに人気ですね。

今回紹介する焚き火台「ミニフラットパック グリル&ファイヤーピット」はそんなUCOから出ている製品で、コンセプトは「ひとりでも焚き火やBBQを気軽に楽しめる」こと。

もともとあったUCOの焚き火台「フラットパック グリル&ファイヤーピット」が、ソロキャンプ向けにさらに小さくなったものです。

▼もともとの「フラットパック グリル&ファイヤーピット」

▼こちらが「ミニフラットパック グリル&ファイアピット

ミニフラットパック グリル&ファイヤーピットの基本スペック

筆者撮影

| UCO「ミニフラットパック グリル&ファイヤーピット」のスペック | |

|---|---|

| 使用サイズ | 24.1×17.8×20.3cm |

| 重量 | 832g |

| 収納サイズ | 27×18×3cm |

| 材質 | ステンレス |

| 付属品 | 網用ハンドル・専用ケース |

「ミニフラットパック グリル&ファイヤーピット」の特徴は5つあります。

- 収納サイズが薄くてコンパクトだからパッキングしやすい

- 組み立てが簡単で気軽に使える

- ステンレス製のがっちりした作りで安心して使える

- サイドには燃焼効率が考えられた丸い通気口付き

- 見た目がかっこいい

ミニフラットパックの特徴1)収納サイズが薄くてコンパクトだからパッキングしやすい

ソロキャンプに使うキャンプ道具で、やはり気になるのは収納サイズですよね。

UCOの焚き火台「ミニフラットパック」は、収納袋にしまうとB5ノートとほぼ同じサイズになります。

筆者

ザックの隙間にも差し込みやすい薄さも嬉しいポイント。

筆者撮影 収納ケースもおしゃれ

ミニフラットパックの特徴2)組み立てが簡単で気軽に使える

さらに組み立てはとっても簡単です。

組み立てというよりは、ほぼ広げるだけでセッティング完了。

筆者

すべての作業を一人で行うソロキャンプでは、この簡単さが重要です。

ミニフラットパックの特徴3)ステンレス製のがっちりした作りで安心して使える

素材はステンレス製で、錆びにくく、堅牢な作りになっているので多少重い薪にも対応することができます。

ミニフラットパックの特徴4)サイドには燃焼効率が考えられた丸い通気口付き

焚き火を囲うような、グリルに近い形の焚き火台ですが、サイドには丸い通気口がついているので、燃焼効率もしっかり考えられています。5)見た目がかっこいい

そして、この焚き火台で何よりもおすすめしたいポイントが、デザイン。

三角形の特徴的な形状に、一度使えば入る焼き色が魅力。

筆者撮影 焼き色がお気に入り

筆者

何枚も写真を撮りたくなってしまうような美しい焚き火台です。

UCOの焚き火台「ミニフラットパック」の気になる点! 小さいので薪を小さくする必要あり!

ただ、どんな焚き火台にもデメリットは存在します。

このUCOの焚き火台の主なデメリットは、やはり「小さいこと」です。

筆者

実際に手に取ってみると、たぶんみなさんが思っているよりも小さいです(笑)。

ソロキャンプ向けにかなりコンパクトな作りのため、薪をより小さくしたり、燃焼効率を考えて薪を組んだりと、少し気遣う必要が出てくるんです。

次の見出しでは、そんなUCOの焚き火台で実際に焚き火をする様子を紹介します。

小さい焚き火台で焚き火をするときのイメージに活用してくださいね。